2011-02-02 (15 years ago)

なぜかよく切れます。

家を囲む軒天と、カバードポーチに配置された

ダウンライト。

電球は40W型のミニレフ球が使われています。

箇所にもよりますが、一般的な頻度と

比較するに、かなり高い頻度で

電球を交換しています。

取り置きの電球を使い切ったのを機に

これからは切れる度に『LED球』に

替えていく事にしました。

選んだのは、パナソニックのLED球です。

LED球は、光の広がり方の具合で白熱灯より

暗く感じがちなので、これまでの

40Wミニレフ球に対して60W相当の明るさを

放つ球を選びました。

明暗人感センサーが掛かっているので

調光対応型です。

違和感は全くありません。

次の交換は何年先・・

そうなれば万々歳です。

一方、こちらの室内用ダウンライト。

蛍光球を使用していますが、昨年の秋口に

「点けてしばらくするとジーという音がする」

というご相談を受けました。

試してみると、確かに気に障る位の

「ジーーー」という音がします。

メーカーに相談すると・・

「トランスも付いていないのに、そんな音が

するはずがない」の一点張り。

新品の電球を使っても同じ音がするので

器具を交換する事にしました。

LED球も検討しましたが、こちらの場合

光の柔らかさと明るさを取って、白熱灯の

シーリングライトに交換です。

元のダウンライトが角型で大きかったため

開口を隠すための台座をつけて

それにシーリングライトを固定します。

シーリングメダリオン的な

ちょっとレトロな感じが出て面白くなりました。

どちらも、必要に応じたチョイスですね。

福田 聡

2011-02-01 (15 years ago)

アトリエ作りの外装が、ほぼ終わりました。

外装材は、本宅と同じではしつこくなって

しまうので、縦目地のサイディングボードに

しています。

ジョイント用の金物で張り繋いで行く

「サイディングボード」は、なにせ施工性が

高いとこが売りですね。

今回は、デザイン的に本宅の横張りのラップ

サイディングに対してあえて「縦板」の装いを

組み合わせる事で“とってつけた”感を

拭おうと考えたもので、大正解だったと思います。

ケースメントスタイルの窓との相性も

いいですね。

手作りのドアと、くり抜きの(まだくり抜いて

いませんが)中に入るステンドグラスが

装いを締めてくれるでしょう。

リヴちゃん、今日は日なたが暖かいね。

“カントク”はお休みかな?

チャムちゃんは陽だまりの中で爆睡・・。

置物みたいだね。

棚作りとドア作りに移ります。

福田 聡

2011-01-31 (15 years ago)

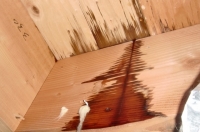

「天井の点検口から水が落ちて来るんです」

確認に行くと、確かに天井点検口の周りから

水滴がこぼれ落ちています。

10秒に1滴ほど。

蓋を開けてみると、点検口に貼ってある

石膏ボードがびっしょり濡れています。

よく見ると、どうやら2階のピンポイントから

染み出た水滴が、ちょうど点検口の蓋の裏側に

落ちていたようで、それが2次的に室内に

こぼれて来ていたようです。

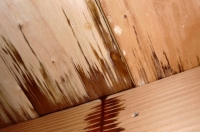

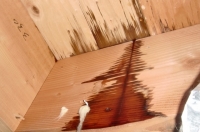

天井裏の水滴が染み出る箇所です。

2階床合板の継ぎ目から染み出て来ており

その周りに水が広がっているような染みが

見えています。

真上はシャワーブース。

このSBの何らかが原因で水が漏れている

事は容易に想像がつきますが、

果たして給水なのか排水なのか・・。

点検開始時のメーター。

7~8分後のメーター。

コマが微動だにしていないところを見ると

どうやら給水ではなさそうです。

排水?

最も疑わしい排水金具の周りは

点検口から見るに全く漏れている

様子はありませんでした。

他に怪しいところは・・

ビスで固定しているプレート・・。

下側に隙間が出来ています。

怪しいですね。

下に鉛筆で墨が入ったテープが貼ってあります。

恐らく、組み立ての時に防水パンに直接墨を

打たないで、テープを貼ってそれに墨を出し、

柱や部品を乗せた後にテープを切って外した

のでしょう。

しかも、何ヶ所か失敗した跡もあります。

外したプレートは、パンとの取り合いに

コーキングが打ってありましたが、下には

打ってありませんでした。

穴もそのまま・・。

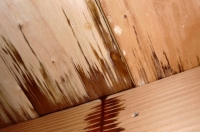

推測ですが、かなり早い時期からこの穴を通して

下に水が染み入っていたものと思われます。

一応防水層はありますが、先程の写真のように

排水金具の周りは明らかに防水層が切れています。

少しずつ少しずつ染み入った水は、長年かけて

確実に溜まりながら広がって行きました。

そしてついに合板の継ぎ目に行き着いた時

下に滴り落ち出した。

推測ですが、ほぼ間違いないでしょう。

これ以上入らないよう、プライマーを打って

コーキングを噛まし、プレートを固定しました。

考えている理屈が合っていれば

この水滴はしばらく止まらないでしょう。

大工事で水を一気に取り去るよりは

水滴が止まるまで根気よく待って

乾燥させる事をお薦めします。

防水の施しには

“これ以上無い”の上に

もう一施しが必要です。

福田 聡